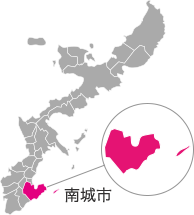

《2025年2月号》コミュニティ・スクール(CS)がつくる子どもの未来・地域の未来

学校運営に地域の声を

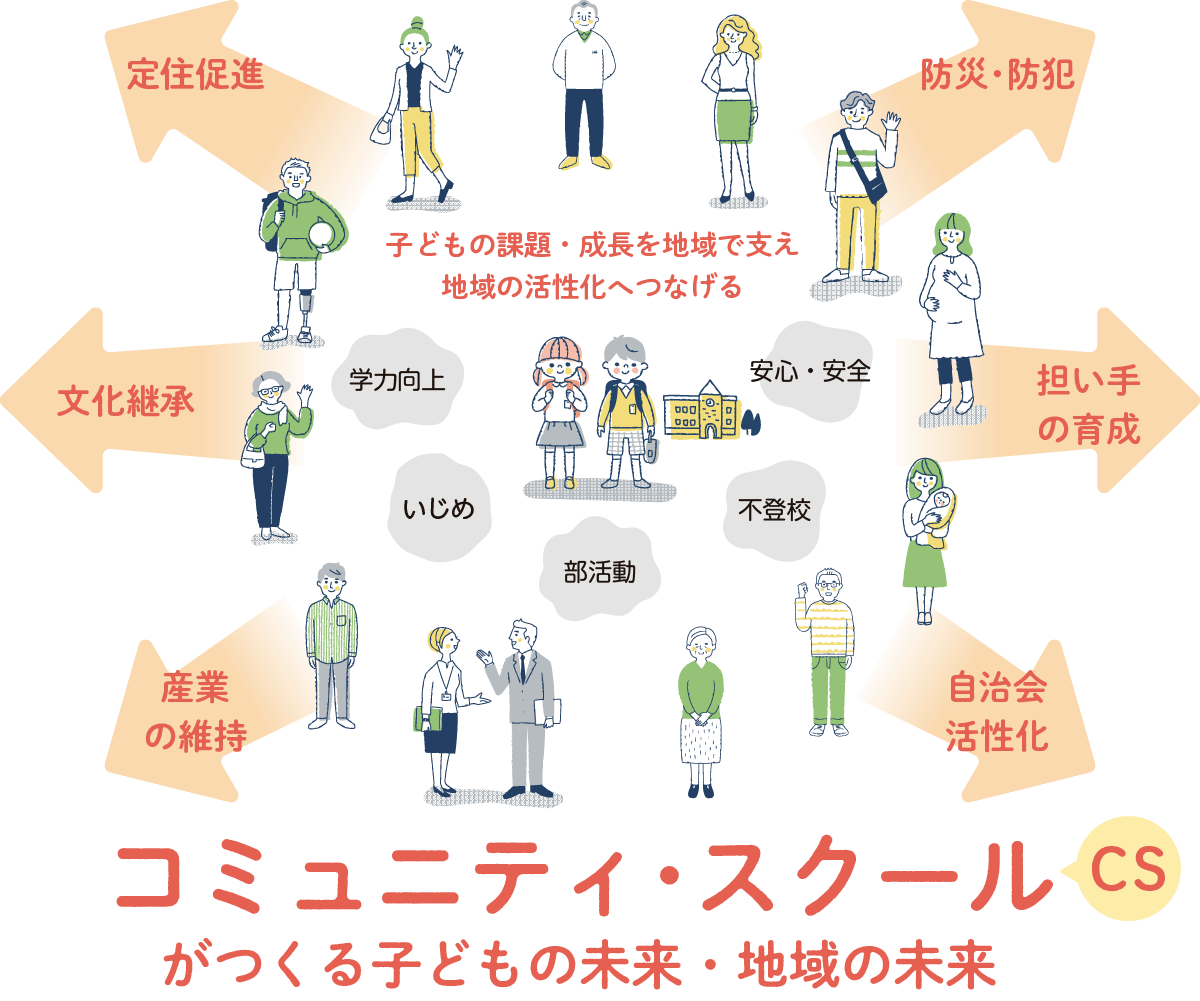

とある市内中学校の会議室。構成員は、学校関係者だけでなく、地域の学習ボランティアや事業者といった多様な顔ぶれが集まっているようです。

会議では、校長から来年度の学校経営方針について説明や、全国学力学習状況調査結果の報告など、学校に関する情報が共有されました。報告によると、多くの生徒が学校生活を楽しみ、夢や希望を抱いている一方で、全国および沖縄県の平均と比較すると、帰宅後に全く勉強しない生徒の割合が高く、その結果として学力が平均を下回っているという現状が示されました。

校長は、こうした状況を受けて、自学自習力、すなわち自立した学習者を育成する必要性を強調し、週に30分程度、自ら学習内容を決めて取り組む「自学自習時間」を導入する方針を説明しました。

このように、地域住民からの意見や提案を学校運営に反映させる機会や仕組みを「学校運営協議会制度」といい、これを設置している学校を「コミュニティ・スクール(CS)」と呼びます。こうした学校と地域がともに手を取りながら子どもたちの豊かな学びと成長を支援するための協議が南城市のすべての学校で展開されています。

社会総掛りでの教育の実現へ

| 学校運営協議会 | 地域学校協働活動 |

|---|---|

| 主な機能・権限 ● 学校運営の基本方針を承認 ● 学校運営について意見を述べる ● 教職員の任用に関して意見を述べる |

● 学校環境整備 ● 見守り ● 授業補助 ● 放課後 子ども教室 ● 家庭教育支援 ● 地域活動 |

コミュニティ・スクール(CS)は、学校と地域を取り巻く課題解決のための仕組みで、南城市では小学校が令和4年度から、中学校が令和5年度から導入されました。

その背景には、地域コミュニティのつながりや支え合いの希薄化や家庭の孤立化による家庭や地域の教育力の低下など、現代社会が抱える様々な課題があります。

特に、人と人とのつながりの希薄化が進むことで「どこの学校の子どもかわからない」「近所の大人を知らない」といった住民同士が顔見知りでなくなる状況が見受けられるようになりました。こうした希薄な人間関係が進むことは、地域での子どもを見守る機能や、地域防災・防犯機能の面から見てもマイナスです。これらの課題は学校だけで解決することはますます困難な状況になってきており、今後、学校と地域が連携を深めて子どもたちを育む環境をより充実させるために地域社会が総掛かりで取り組む必要があります。

コミュニティ・スクールの目指すところは、学校と地域がともに「地域全体で子どもを育てる」という理念を実現することです。そのためには、CSと一体的に取り組む地域学校協働活動への理解と参加が不可欠です。

コミュニティ・スクールの魅力と効果

この取り組みは、子どもたちだけでなく、教職員、保護者、地域住民にとっても多くのメリットをもたらします。例えば、教職員は地域の協力を得て教育活動をより充実させることができ、保護者は地域との連携を通じて子どもたちの成長を見守る環境が整います。そして地域住民は、子どもたちとの関わりを通じて自身のスキルや知識を活かす機会を得られ、地域活性化にもつながります。

学校は単なる教育の場にとどまらず、地域社会の中心的な存在となることで、子どもたちだけでなく、地域全体の未来を支える役割を果たします。

学校が地域づくりの核になる

伝統文化

伝統や文化を通じて地域の歴史と誇りを学びます。

世代を超えた交流の場にも!

農業体験

食と命のつながりを学びます。

この中から若き農業者が誕生しますように!

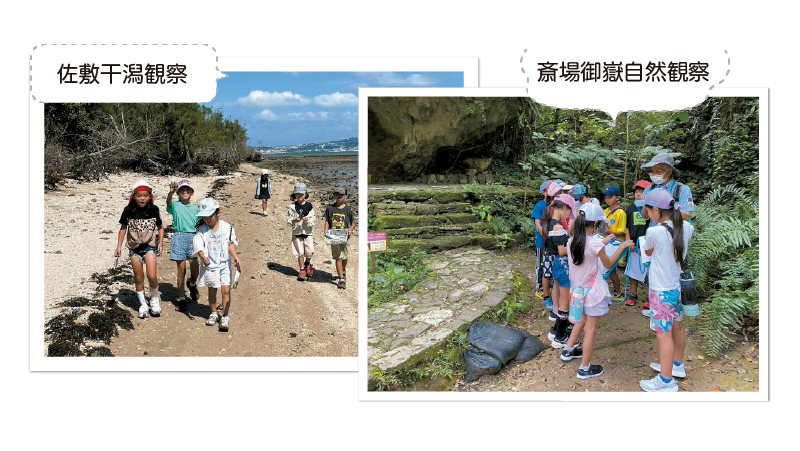

自然観察

豊かな自然を舞台にした学び。

地域住民が子どもたちを新しい発見へと誘います。

キャリア教育

やりがいと魅力いっぱいの地域のお仕事を実感!

子どもの夢と重なるといいですね。

コミュニティ・スクールの運用により、学校が地域づくりの核になることが期待されています。例えば、人口減少が進む知念小・中学校区の学校運営協議会では、特色ある学校づくりが地域活性化につながるという共通認識のもと、さまざまな取り組みが議論されています。

具体的には、小中合同での「スポーツ祭」の開催、校区外から通学できる特認校制度の導入、令和8年度からスタートする小中一貫教育のあり方、公営塾の設立検討など、多岐にわたるテーマが挙げられています。これらの取り組みは、学校と地域が課題を共有し、解決に向けた方策を一緒に考えるきっかけ作りとなっています。

学校運営協議会と一体的に運用される地域学校協働活動も重要な役割を果たしています。この活動では、さまざまなスキルを持った地域住民が子どもたちの学びを支えます。地域の人々が講師となり、実際の仕事や趣味を通じて子どもたちに学びの楽しさを伝えることで、子どもたちは多様な価値観やスキルを吸収します。また、地域住民との触れ合いや、地域への愛着も強まります。このような活動が、未来の地域活性化につながる基盤を築いているのです。

さらに、子どもたちは地域の将来を担う人材です。地域社会の自立した基盤を構築し、将来の持続可能な発展を実現するためには、次世代を育てることが不可欠です。学校はその中心的な役割を果たし、地域全体で子どもたちを支える環境を整えることで、地域の未来を築いていくのです。

子どもを地域で支える輪に あなたも参加しませんか?

南城市内のボランティア活動について発信しています。ボランティアをやってみたい方もぜひ、以下リンクからご登録ください。

◀︎コーディネーターの皆さん

南城市教育委員会では、地域と学校をつなぐ要として、地域コーディネーターやキャリア教育コーディネーターを配置しております。コーディネーターの皆さんは、地域と学校の橋渡し役として、南城市の教育環境を推進するため活動しています。

地域とともにある学校づくりに必要なこと!

- 教職員・保護者・地域住民・子ども等の多様な意見を吸い上げ、教育課程や学校運営の充実・改善について協議する体制が整備されていること

- 学校教育、社会教育や地域活動の充実・改善が協議され、教育目標に基づく地域学校協働活動が展開されていること。

- 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、教育課程を介してその理念を社会と共有していくこと。