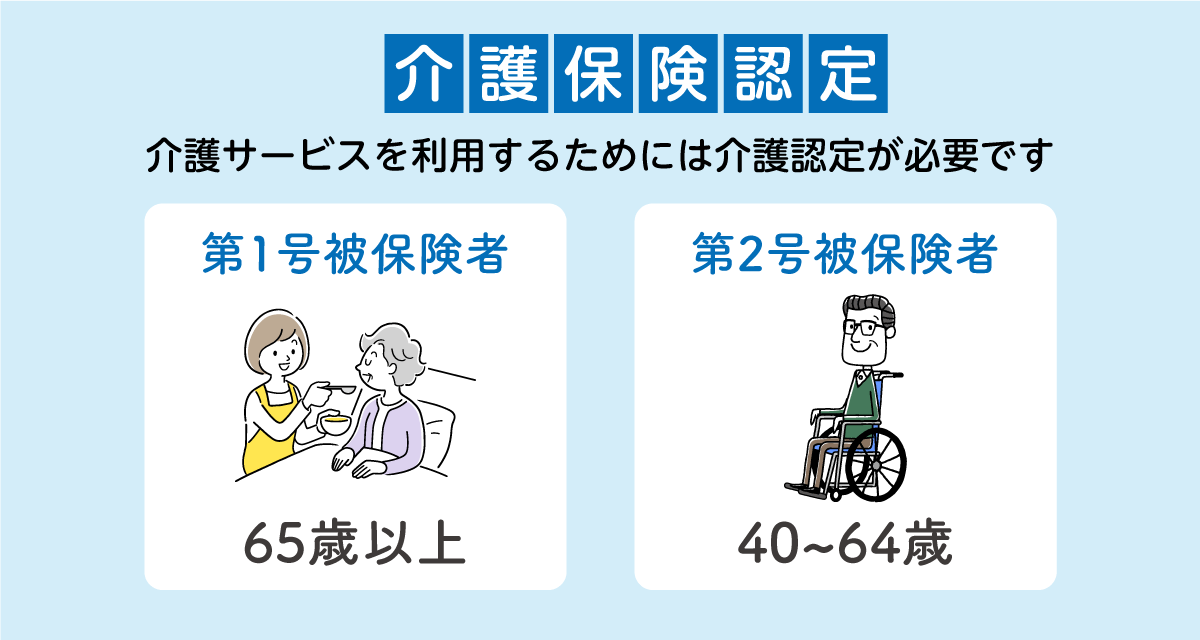

介護保険認定

介護保険サービス適用の条件

第1号被保険者は要支援状態や要介護状態になると、介護保険サービスが利用できます。

一方、第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、老化に起因する16の特定疾病によって、要支援状態や要介護状態になった場合に限られています。

| 年齢 | 条件 | |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援状態 要介護状態 |

| 第2号被保険者 | 40~64歳 |

|

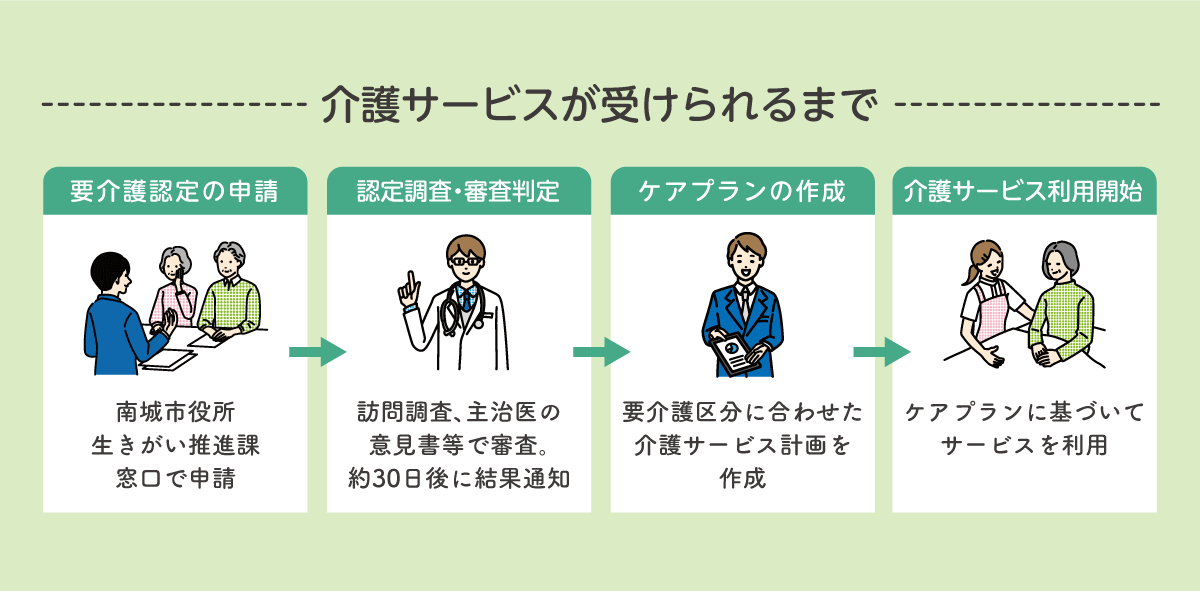

申請から認定までの手順

①介護認定の申請

申請の手続きは本人またはご家族がおこなってください。庁舎までの移動が困難な方には、必要に応じて自宅に訪問して受付をすることも出来ますので、生きがい推進課介護長寿係までお気軽にお電話下さい。

| 申請窓口 | 生きがい推進課 介護長寿係 TEL:098-917-5341 FAX:098-917-5427 |

|---|---|

| 持参物 |

|

②訪問調査

- 心身の状態を把握するために、広域連合の調査員が自宅に伺い、聞き取り調査を行います。

- 主治医の先生に意見書を作成して頂き、情報提供して貰います。

(主治医意見書の依頼は、沖縄県介護保険広域連合南部認定事務所が行います)

③審査判定

まず認定調査の結果をもとに、一次審査(コンピュータ審査)を行います。

その後、その結果と主治医から取り寄せた意見書を、各専門家で構成される二次審査『介護認定審査会』にかけて、介護認定の判定が行われます。

④認定結果の通知

申請してから約30日程かかります。

下記の区分に分けて介護度を認定し、その認定結果が本人へ通知されます。

| 要介護状態区分等 | 要介護別の状態(例) |

|---|---|

| 要介護5 |

|

| 要介護4 |

|

| 要介護3 |

|

| 要介護2 |

|

| 要介護1 |

|

| 要支援2 |

|

| 要支援1 |

|

| 自立 |

|

※この要介護別の状態(例)は目安であり、実際の審査判定は、その他の調査項目と併せて総合的に判断します。

⑤介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護保険のサービスは、適切な計画(ケアプラン)に基づいて利用します。

サービス計画を作るに当たっては、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等の専門家が支援します。

⑥サービスを利用します

ケアプランに基づいてサービスを利用します。

原則として費用の1割~3割の負担で利用できます。

⑦評価見直しをします

ケアプランに基づいてサービスを利用した結果、身体の状況がどの程度向上したのかを総合的に評価し、必要に応じてサービスを見直します。

認定の更新申請について

認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用する場合には忘れずに、更新申請の手続きを行ってください。更新申請の手続きは本人やご家族のほか、南城市地域包括支援センターや契約している居宅介護支援事業者等が、代理で行うことができます。

| 更新申請 |

|

|---|

※なお、認定を受けている方の心身の状況や介護者の状況等が著しく変化したことにより、更新申請受付以前に介護の区分の変更が必要になった方は、介護度区分変更の申請を行ってください。

Q&A

Q.認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?

A.緊急にサービスを利用する必要がある場合、まずはケアマネジャーに相談しましょう。介護サービスの「暫定ケアプラン」をたてて、サービスを利用することができます。ただし、認定結果が「自立(非該当)」となった場合には、利用したサービスの費用は全額自己負担となりますのでご注意下さい。

関連ページ