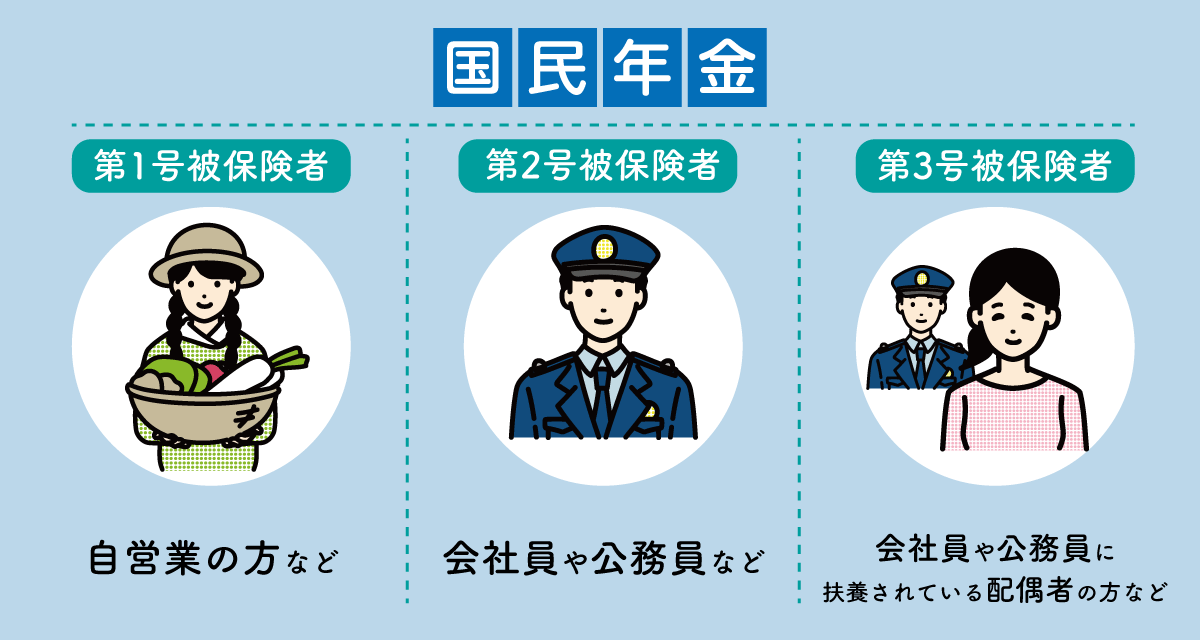

国民年金について(対象・納付・給付)

国民年金とは

| 対象者 | 納付方法 | 加入手続 | |

|---|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の

|

保険料は、自分で納めます。未加入の方は、すぐに年金窓口で加入手続きをしてください。 | 南城市役所国保年金課 国民年金担当窓口で行います。 |

| 第2号被保険者 |

|

保険料は天引きのため、自分で納める必要はありません。会社などを退職したら必ず年金窓口で手続が必要となります。 | 厚生年金、共済組合加入と同時に国民年金に加入することになりますので届出は不要です。 |

| 第3号被保険者 |

|

配偶者の加入している制度団体が負担するため、自分で納める必要はありません。第3号被保険者に該当しても、届出がされていないと未納だとみなされます。 | 第2号被保険者の勤務先で届出をしてください。 |

基礎年金番号・年金手帳

年金手帳には、基礎年金番号 が記載されています。基礎年金番号は 、年金に関する手続きやお問い合せ、年金を請求するときなどに必ず使用する1人に1つの年金番号です。令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

※既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

希望により加入することができる方( 任意加入 )

- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方

- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方

任意加入制度

保険料の額

国民年金の保険料は、性別、年齢、所得に関係なく一律です。

| 保険料 | 月額17,510円(令和7年度) |

|---|

①納付書で納める

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子納付(Pay-easy)・スマートフォンアプリで納めてください。

(一部取り扱いを行っていないところもあります)

②口座振替・クレジットカードで納付する

ご指定の口座やクレジットカードから自動的に納付されます。金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。

口座振替・クレジットカードの申込方法

| 申し込み |

|

|---|---|

| 必要なもの |

|

| 注意点 |

|

国民年金の給付

基礎年金は、次の3種類です。

老齢基礎年金

国民年金に加入して保険料を納めた期間(学生納付特例期間、免除期間及び厚生年金など他の年金の加入期間を含む)が10年以上ある人が65歳になったときから受けられます。保険料を納めた期間等に応じて年金額が計算されます。

60歳から65歳になるまでの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

| 年金額 | 年額831,700円(満額) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円 |

|---|

第1号被保険者には、独自の給付があります

- 付加年金

第1号被保険者や任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金(年額)に付加年金(200円×納付月数)が上乗せされる制度です。

付加保険料の納付のご案内

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

20歳前の事故や病気により障害が残った人は、20歳になると受けられます。

障害基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。

| 年金額 |

|

|---|---|

| 子のある場合の加算額 |

|

障害基礎年金(受給要件・請求時期・年金額)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

・婚姻していない場合に限ります。

・死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

| 年金額 | 831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円) |

|---|---|

| 子のある妻が受給する場合の加算額 |

|

| 子が受給する場合の加算額 |

|

沖縄特別措置について

| 対象者 | 大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた方 |

|---|---|

| 措置内容 | 昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方については、その期間を保険料免除期間とみなします。 |

本土より遅れて始まった沖縄の国民年金制度に対する特別措置です。沖縄に住所を有してなかった期間及び公的年金加入期間がある場合は、その期間を除いて適用されます。まだの方は早めに届出てください。

関連情報