資料をもとにした平和教育を - 学習教材開発ワークショップを開催(2025/08/01)

最終更新日:2025年08月06日

市内小中学校の教諭を対象に「令和7年度 南城市の沖縄戦 学習教材開発ワークショップ」が南城市役所で開催されました。この取り組みは令和4年度に初めて行われ、今年で3回目となります。

戦後80年を迎える今、戦争体験者の語りに頼るだけでなく、次の世代に伝える新たな平和教育のあり方が求められています。南城市教育委員会では、これまでに『南城市の沖縄戦 資料編』および『南城市の沖縄戦 証言編-大里-』を発刊し、さらに「なんじょう歴史文化保存継承事業」を通じて戦争体験の記録の更新にも継続的に取り組んでいます。

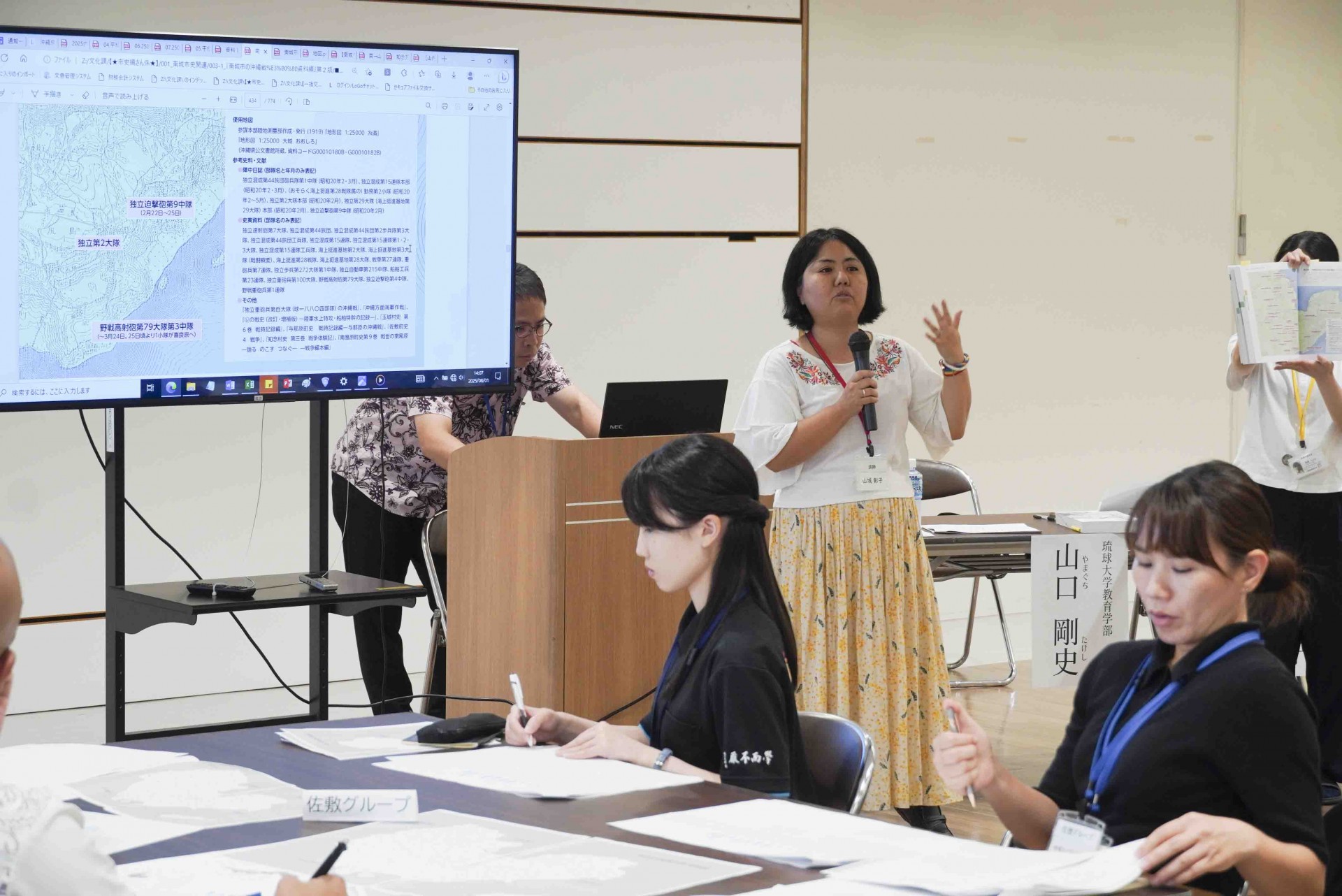

今回のワークショップでは、これらの資料をもとに、授業の組み立て方や学習教材の開発方法について、教諭自身が考え実践する形式で学びを深めました。

第1部:地域に根ざした実践事例の紹介と分析

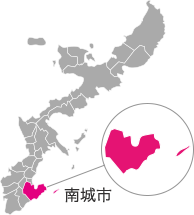

講師の山口剛史教授

資料を読み解く

第1部では、琉球大学教育学部の山口剛史教授が登壇。今年度、南城市内の学校で実践された沖縄戦学習の事例を紹介しました。

授業では、沖縄戦での戦没者を記した「平和の礎(いしじ)」のデータをもとに作成された「死亡者死亡年月日順」の表を活用。校区周辺で、いつ・どこで・誰が亡くなったのか、あるいはどれほど多くの人が同じ時期に命を落としたのかを調べることができる資料です。

山口教授は、「本物の資料を使いながら、自分たちの地域における沖縄戦の実相に迫る授業を行った。データを知った上で証言を読むことで、より深くイメージしながら学べる」と語りました。

例えば、前川・愛知・船越地域の死亡者数が他地域と比べて多いことに気づいた児童生徒に「なぜか?」と問いかけることで、学びがさらに深まっていくといいます。

続くワークショップでは、同じデータをもとに教諭たちがそれぞれの地域の特徴や疑問点を読み取りました。

参加者に助言する山口教授

山城彰子氏が発問に答える

「なぜ南城地域の人が名護で多く亡くなっているのか」「大里・玉城の住民が糸満で命を落とした理由は何か」といった疑問があがり、様々な仮説が教諭たちの間で交わされました。

これに対し、『南城市の沖縄戦』の編纂に携わった山城彰子氏が次のように解説しました。

「大里・玉城の住民は南部に避難して戦禍に巻き込まれた。一方、佐敷の住民は知念に逃れた後、収容所へと移送され、さらに名護の収容所へ強制移動させられました。その過程で食糧難やマラリアによって命を落とす人が多くいました」

こうしたプロセスを通して、教諭たちは自らデータを読み取る体験をし、児童生徒への発問や探究的な学びへとつなげるヒントを体感する機会となりました。

第2部:戦争体験者の証言をもとにワークシートを作成

第2部では、知念・大里・佐敷・玉城の4グループに分かれ、それぞれの地域の戦争体験者による証言を読み解きました。証言の中で大切にしたい部分や、生徒たちの深い学びにつなげるにはどのような問いかけが有効かを議論し、ワークシートとしてまとめて発表を行いました。

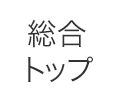

作成したワークシートの発表

発問で工夫した部分を説明

実際に完成したワークシートには、「なぜこの話者は戦争体験を語ることを恥ずかしいと考えているのだろう」「この人が生き延びることができたのはなぜだろう」といった、話者の心情や当時の状況を考えさせる問いや、「自分だったらこんな時どんな行動をとるか」「先生が兵隊にとられたらどう思うか」など、話者に自分を重ねて考えさせる発問もありました。

各グループの発表を受けて、山城氏は、「現在、世界中で暴力が広がっている社会状況の中で、子どもたちが生き残っていく力をどのように育んでいけるのかを、沖縄戦を通して考えられるとよい」と語りました。

最後に、ワークショップのまとめとして、山口教授は、「証言やデータから当時の戦場の事実を掴むだけでなく、人に焦点を当てることも重要だ。体験者の痛みや苦しみに向き合うことで、探求学習の第一歩になるのではないか」と話しました。