小中学校の平和教育を担当する教員をサポート(2025/04/30)

最終更新日:2025年05月07日

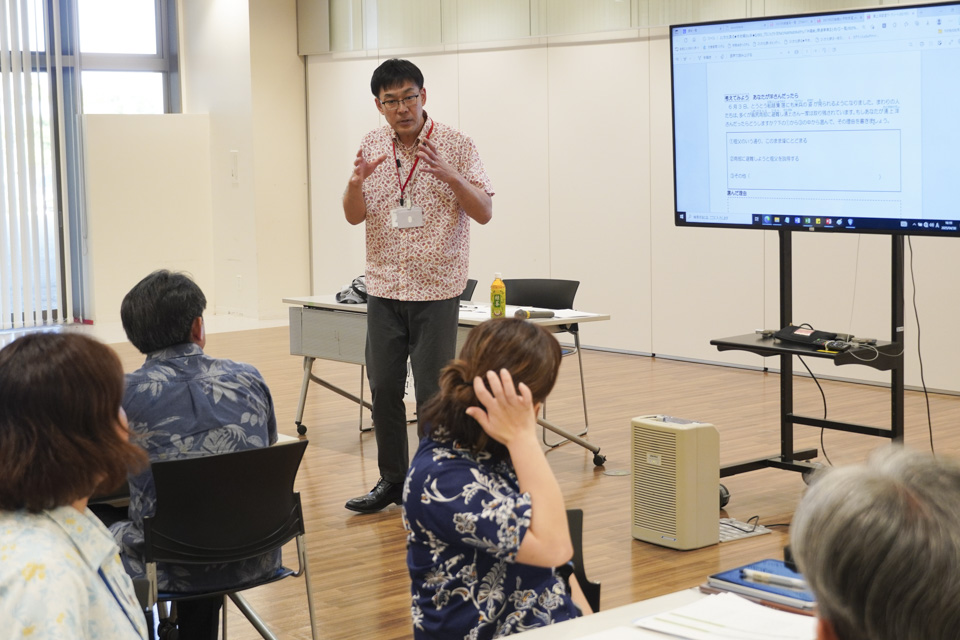

南城市役所にて市内の小中学校で平和教育を担当する教員が集い、「平和教育担当者連絡会」が初めて開催されました。戦後80年が経過し、沖縄戦の体験者を学校に招く機会が年々難しくなっている中で、これまでとは異なる形の平和学習のあり方が求められています。本連絡会は、そうした現場の課題に対応し、教員のサポートにつなげることを目的に開かれました。

会の冒頭、南城市文化課より、これまでに刊行してきた『南城市の沖縄戦』などの資料を紹介。授業づくりのヒントとして、地域に根ざした資料を活用してほしいと呼びかけました。また、地域人材や外部講師を学校とつなげる地域コーディネーターやキャリアコーディネーターのサポート体制も紹介され、学校現場と市の連携強化が図られました。

ファシリテーターとして、琉球大学教育学部の山口剛史教授(社会科教育・平和教育)が登壇。山口教授は「沖縄戦は地域ごとに異なる体験がある。自分たちの校区における戦争の記憶を掘り起こして授業に活かしてほしい」と強調。また、資料活用のポイントとして、アーカイブされたワークシートを活用した授業作りの具体例も紹介しました。

会の中盤ではグループに分かれてディスカッションを実施。各校の課題や実践例を語り合い、「手探り状態での授業づくり」や「体験者がいない中での指導の難しさ」など、現場のリアルな声が飛び交いました。こうした共有の場は、他校の工夫を参考にしたり、新たなヒントを得たりする貴重な機会となりました。

質疑では、参加教員から「全学年合同での平和集会の取り組みについて」などの質問が寄せられました。山口教授は「合同開催よりも、低・中・高の学年ごとに分けるなど、発達に応じた取り組みが適切である」と述べ、具体的な事例も紹介。また、平和祈念資料館の貸出資料については、パネルだけでなく爆弾の破片といった実物の貸し出しを推奨し、「実物に触れた後に戦争体験の絵本などを読むと、子どもたちの実感が変わる」と話しました。見学の前に疑問を持たせることが学びにつながるとして、資料活用の順序にも工夫が必要であることを指摘しました。