性の多様性を考える「第14回 なんじょう輝きフェスタ」(2024/11/17)

最終更新日:2024年12月20日

南城市まつりの関連イベントとして「第14回 なんじょう輝きフェスタ」(主催:南城市男女共同参画推進委員会)が開催されました。このイベントは、男女共同参画社会の推進を目的に、これまで男性の家事育児や教育における男女平等などをテーマに取り扱っており、今回は「性の多様性」について考える場を提供しました。当日は紙芝居の読み聞かせや講演会を通じて、多様な価値観や家族のあり方に触れる機会が設けられ、多くの参加者が耳を傾けました。

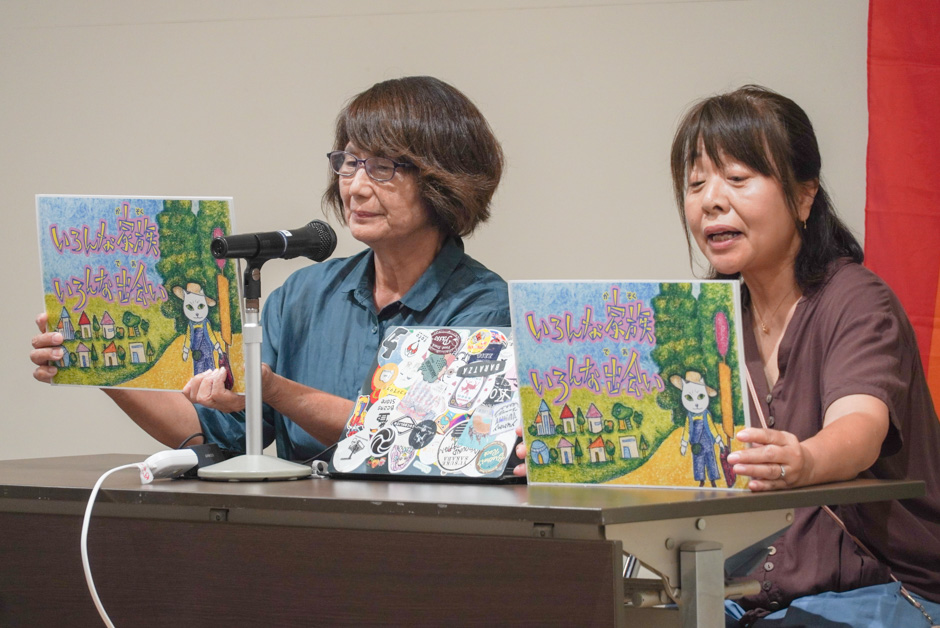

紙芝居「いろんな家族 いろんな出会い」

イベントの第一部では、南城市男女共同参画推進委員会のメンバーが沖縄県発行の紙芝居「いろんな家族 いろんな出会い」を披露。この作品は、主人公が新しい村に引っ越して挨拶に回る中で、ふたりパパの家庭やシングルファザーの家庭など、多様な家族と出会う物語です。

物語を通じて主人公は「ひとりが好き」という自身の気持ちに向き合い、村の人々から「自分が思うように生きればいい」と諭されます。このメッセージには、多様性を受け入れる大切さや、個人が自由に選択して生きられる社会の必要性が込められています。

比嘉利加さんによる講演

第二部では、性の多様性について発信を続ける比嘉利加さんが、「女性として生まれ、中性として生きる 〜周りから見られる私と自分の心の中を探る〜」と題して、自身の経験を交えた講演を行いました。比嘉さんは同性を好きになったことがきっかけで自身の性に違和感を覚えたことや、カミングアウトの実体験、またそれに伴う周囲の反応について次のように語りました(一部抜粋)。

性自認とカミングアウト

「私は20歳のとき、女性のことを好きになりました。男になりたいわけでもないけれど、自分に何か違和感があることを感じていました。でも、その気持ちを誰にも話せず、6年間、同性の彼女がいることを隠し続けていました。例えば、“彼氏いないの?”と聞かれると、“いないよ”と答えるしかありませんでした。でも心の中では、本当は女性のパートナーがいるのに、何も言えない自分がもどかしくて仕方なかったんです。

20代半ばになり、思い切って父にカミングアウトをしました。最初は緊張でなかなか言えなかったのですが、妹が背中を押してくれたことで勇気を出せました。父は泣いて喜んでくれました。“本当は気づいていたよ”と言いながら、これまで私が抱えてきた苦しみに理解を示してくれたんです。

一方で、母の反応は違っていました。“なんと反応していいかわからない”という言葉に、正直ショックを受けました。でも、その後話を重ねる中で、“ノーではない。ただ、周囲の目や、これからの困難を乗り越えられるのか心配だった”と本音を話してくれました。時間をかけて少しずつ受け入れてもらえたことに、本当に感謝しています。

カミングアウトをしてからは、“鎖が外れた”という感覚でした。心が軽くなり、生きやすくなったと実感しました。」

4つの性 - SOGIESC(ソジースク/ソジエスク)

「性というのは、“男性”か“女性”という生まれ持った区分だけで語れるものではありません。身体的な性だけでなく、自分の性をどのように認識しているか、誰を好きになるのか、そして自分をどう表現したいのかといった、多くの側面があります。これらを包括的に表現する言葉が“SOGIESC”です。

例えば、制服やランドセルの話がありますね。現在、制服を選べる学校が増えていますが、親が『世間体が悪い』という理由で、子どもの選択を認めないケースもあるようです。“男の子だから青いランドセル”“女の子だから赤いランドセル”といった価値観は、子どもの自由を狭めるものだと思います。もっと多様な選択肢があっても良いのではないでしょうか。」

※SOGIESC:性的指向(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity)、ジェンダー表現(Gender Expression)、性的特徴(Sex Characteristics)の頭文字をとった言葉。

個人としてできること - アライ(Ally)という方法

「LGBTQ+の当事者ではない人も、“私は関係ない”ではなく、性の多様性について知ることで、より暮らしやすい社会をつくる一助となれるのではないかと思います。

“アライ”という言葉をご存知でしょうか。アライとは、LGBTQ+当事者ではないけれども、彼らの存在を認め、支援する人のことを指します。個人としてアライになる方法はいくつかありますが、特に大切なのは日常的な言葉の使い方です。

例えば、初対面の人に“彼氏いるの?”“彼女いるの?”と聞く代わりに“パートナーいるの?”と尋ねるだけで、相手が答えやすくなることがあります。また、私自身はオープンにすることで楽になりましたが、言いたくない人もいると思います。無理にカミングアウトを促さないことも、相手への配慮として大切です。“認めてほしい”というより、“こういう人がいる”ということを知ってほしい、分かってほしいという気持ちで、いつもお話をしています。」

多様性を受け入れる社会に向けて

「沖縄県では現在、県全体でのパートナーシップ制度の導入が検討されています。もちろん、最終的には国が同性同士の結婚を認めるべきだと思いますが、現状ではその動きが進んでいません。では、なぜ結婚にこだわるのかと疑問に思う方もいるかもしれません。

例えば、パートナーが突然事故に遭ったとき、家族として認められず、病室に入れない、死に目に会えないといったことが現実に起きています。法的に家族と認められないことで、財産や子どもに関する問題が発生するケースもあります。

行政として取り組めることも多くあります。例えば、誰でも使えるトイレに虹色のマークをつけたり、“だれでもトイレ”という表記を追加するだけでも、当事者にとって大きな安心感につながります。また、書類の性別欄を“男性”“女性”だけでなく“その他”を選択できるようにしたり、必要がなければ性別欄自体を無くしたりすることも一つの方法です。こうした小さな工夫が、多様性を受け入れる社会への第一歩になるのではないでしょうか。」

男女共同参画に関する標語の投票も

また、会場では、男女共同参画に関して募集した標語への投票も行われました。全部で203件の応募があり、男女共同参画推進委員会によって絞り込んだ作品からさらに優秀作品を選ぶため、来場者は共感した作品にシールを貼り付けていました。下記の5作品が優秀作品として選ばれました。

| 標語 | 氏名 | 学校・職業 |

|---|---|---|

| 朝食作りはお父さん 夕食作りはお母さん わたしの家族はゆいまーる | 山城 佐織 | 佐敷小学校 5年生 |

| 他人を納得させる 必要はない! 歩く道はあなたが決める | 宮城 櫻 | 佐敷中学校 2年生 |

| あってあたり前 それぞれの個性 違いがあり 価値がある | 仲村 美南海 | 佐敷中学校 2年生 |

| チャンスは一度だけ とても短い人生 自分らしく生きれたら | 久場 みほ | 佐敷中学校 2年生 |

| 十人十色の個性を守り 自分自身を好きになろう | 宇根 莉珠亜 | 知念中学校 2年生 |