「災害図上訓練DIG」災害を可視化して防災力を向上(2024/09/12)

最終更新日:2024年09月13日

一般財団法人消防防災科学センターの市町村防災力強化出前研修「災害図上訓練DIG(地震版)」が、市役所1階の保健センターで開催されました。今回の訓練内容であるDIG(ディグ)とは「Disaster(災害)」、「Imagination(想像)」、「Game(ゲーム)」の略で、地図や防災マップ等を使って図上で防災対策を検討する訓練です。

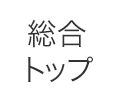

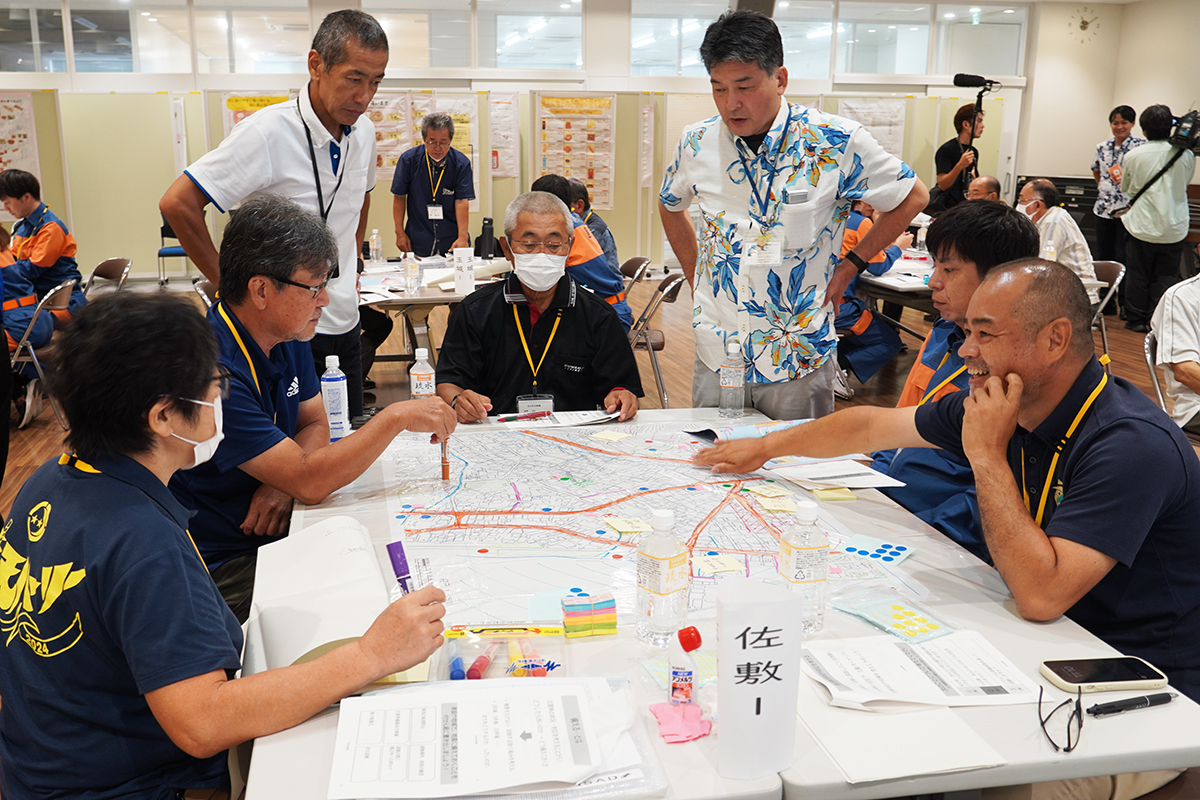

作成した地図をもとに、防災について議論する防災図上訓練指導員と参加者

地域の防災力向上を目的としたこの訓練は、応募があった全国各地の自治体に消防防災科学センターから派遣された防災図上訓練指導員が出向き、指導します。令和6年度の出前研修は、県内では南城市が唯一の開催地となり、市内にある20の自主防災組織のうち15の組織の代表者と、市の消防団員が参加しました。

災害図上訓練DIGでは、地図に被せたビニールシートにマーカーで色を塗ったり、シールで印を付けたりしながら新たなシートを重ねて情報を加えることができるため、一つの地図上に必要な情報を集約することができます。訓練では、各地区(佐敷、知念、玉城、大里)の地図に透明なビニールシートを被せて、主要道路等をマーカーで引き、危険箇所や集会所等の印をつけ色違いのシールを貼りました。

地図の作成中に指導員から大地震発生が告げられ、被害が想定される箇所にマーカーで斜線を引き、ブロック塀や建物の倒壊等の被害の詳細も付箋で記し、出来うる対策や避難経路等を検討しました。さらに火災発生も加えられ、火災被害が広がる範囲にも斜線を引き、続けて起こる災害に、参加者は議論を重ねながら対策を練り直しました。

地図に印をつける

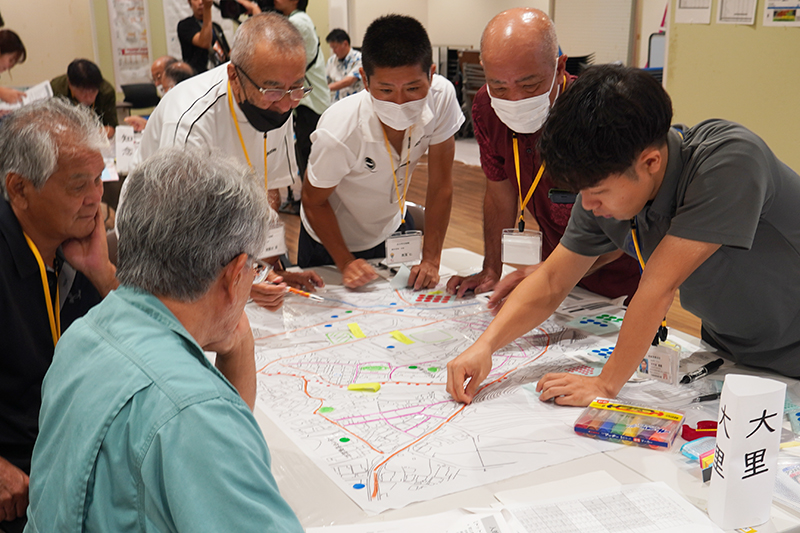

意見や課題を発表する参加者

完成した地図は、災害に強い箇所や弱い箇所等を可視化でき、地域の特徴や災害の起こりそうな場所等を確認でき、事前に防災対策等を参加者同士で共有・検討することができます。今回の図上訓練を通して下記の意見や実際に地域で起こったことの発表、気づいた点や課題等が述べられ、防災意識の掘り起こしに繋がる研修となりました。

災害時に想定される被害(一部抜粋)

| 低地のため深刻な津波被害が起こりうる |

| 土砂災害が起こりやすい |

| 住宅密集地域での火災が広がりやすい |

津波警報等の発表時の避難で、実際に起こったこと(一部抜粋)

| 地域にある道路幅が狭く、避難時に車が渋滞した |

| 防災無線が聞き取りにくく、高齢者が避難できなかった |

災害時の地域の強み(一部抜粋)

| 公民館が近くにあり避難しやすい |

| 地域に顔見知りが多く、災害時に声かけしやすい |

| 標高が高く地盤も硬いので、地震の被害は少ないと思われる |

今後の課題(一部抜粋)

| 外国人の観光客や在住者への避難呼びかけ方法 |

| 定期的な避難訓練の実施 |

| 地域住民の防災意識を高める取り組みの実施 |

| 近隣の観光施設や他地区からの避難者の対応 |

| 公民館が低地にあるため、高台にも備蓄倉庫を備えたい |

参加した佐敷自治会自主防災会の金城美由紀防災委員長は、他の地区の意見等を聞いて「備蓄倉庫を高台に設ける必要性など、新たな気づきがあった」と振り返りました。若い世帯や一人暮らしの高齢者など様々な世代が住む地域で「それぞれの世代で防災意識を高めるため、いろいろ工夫していきたい。今回のような防災のワークショップを地域でもやってみたい」と語りました。